|

||||||||||||||||||||||||||

.png) |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

Literary Classics答案在风中飘Literary Classics

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

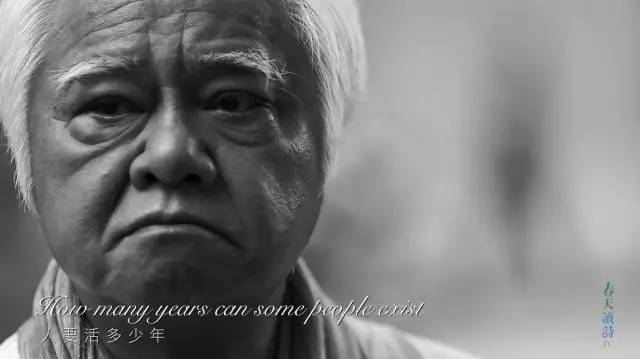

| 《春天读诗·4》:胡德夫_迪伦《答案在风中飘扬》 《春天读诗·4》胡德夫海报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Blowin' in the Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歌手:The Brothers Four | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

《Blowing in the wind》(答案在风中飘扬) 鲍勃·迪伦 How many roads must a man walk down 一个男人要走过多少路 Before they call him a man 才能被称为真正的男人 How many seas must a white dove sail 一只白鸽要飞过多少片大海 Before she sleeps in the sand 才能在沙丘安眠 How many times must the cannon balls fly 炮弹要多少次掠过天空 Before they‘re forever banned 才能被永远禁止 The answer, my friend, is blowing in the wind 答案啊我的朋友在风中飘扬 The answer is blowing in the wind 答案它在这风中飘扬 How many years must a mountain exist 一座山要伫立多少年 Before it is washed to the sea 才能被冲刷入海 How many years can some people exist 一些人要存在多少年 Before they‘re allowed to be free 才能获得自由 How many times can a man turn his head 一个人要多少回转过头去 And pretend that he just doesn‘t see 才能假装什么都没看见 The answer, my friend, is blowing in the wind 答案啊我的朋友在风中飘扬 The answer is blowing in the wind 答案它在这风中飘扬 How many times must a man look up 一个人要仰望多少次 Before he can see the sky 才能望见天空 How many ears must one man have 一个人有多少耳朵 Before he can hear people cry 才能听见身后人的哭泣 How many deaths will it take 要牺牲多少条生命 ‘Till he knows that too many people have died 才能知道太多的人已经死去 The answer, my friend, is blowing in the wind 答案啊我的朋友在风中飘扬 The answer is blowing in the wind 答案它在这风中飘扬 作为鲍勃·迪伦最广为传唱、也相当于最伟大的一首歌曲,《在风中飘》拥有比它表面那些貌似正邪对立的雄辩修辞更多的含义。它既是一首反战的抗议民谣,也是一首怀疑主义的哀歌;它既是一首微言大义的哲理诗,也是一篇存在主义的启示录。 这些丰富的意义,是通过貌似漫不经心的意象排列,巧妙地成为密不可分的织体。也可以说,是民谣本身那种自由自在的生长方式,帮助了迪伦在一首短短24行的歌中营造了一个迷宫。 在六十年代的战争与反战背景前面,这首歌的浅层意义当然是对“炮弹”的否定,但是炮弹下属的动词是“Fly”——飞,使得它与前面白鸽的飞、与后面难以获得自由的人,构成一个残酷的反讽。白鸽竭力地飞过多重海洋,结局未必是安睡,可能仅仅是筋疲力尽地倒在沙滩上——我们知道,白鸽并非在海边筑巢的。 大山的“存在”与人们的“求存”在英文里都是“Exist”,但大山的屹立最终会被海浪一点点侵蚀终于虚无,人挣扎求存却不确定最终是否能获得自由。这也呼应了第一句永恒的质问:是一个人走过的路使他成之为人,还是他作为人就必须要走那些命定的路? 我们可以选择存在主义的答案:“存在先于本质,人是被判定为自由的”,是人的选择、行动对于未来“能在”的趋向塑造了人的本质,萨特甚至认为存在主义的第一原则是“人除了自我塑造以外,什么也不是”,所以,路就是人的全部,一个人的经历比他的目的更重要。人从真相面前假装掉头不见,既是讽刺那些装睡的人,也可以是指人对赤裸裸的自由心存畏惧。 最后一段漂亮地回归现实,看不到天空的人是被铁屋封闭了哭声的人,而建造铁屋的人就算长一万只耳朵,也不会听到他刻意隔绝的那些哭声。然而死亡一视同仁,既是被暴政或好战者所制造,最后也将把这些制造死亡的人收归其麾下。所有的疑问句其实都是设问句,答案不在风中飘,风就是答案——《传道书》说:“虚空的虚空,一切都是虚空,一切都是捕风。” 这样的一个预言者形象是孤绝的,既不轻信,也不乐观,更不妥协。鲍勃·迪伦这首歌,远远地呼应着他半个世纪之前法国大诗人瓦莱里的《海滨墓园》的名句:“风起了,只有努力活下去一途……”直到把“存活”活成“存在”,人方可称之为人。 导读人:廖伟棠(香港作家、诗人)

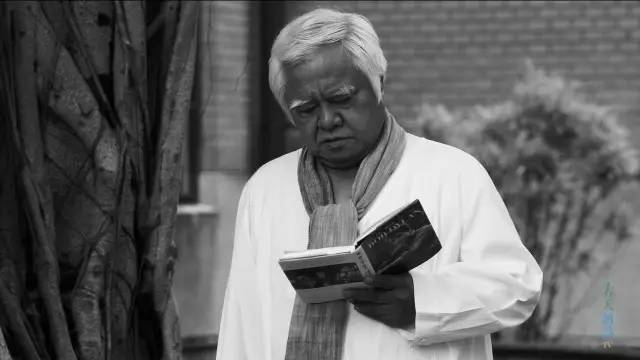

太平洋的风徐徐吹来,穿梭在美丽的海峡上,吹到延绵无穷的海岸,轻拂所有被岁月洗礼过的面庞。在这样气息明媚的春日,微风吹来南岛春天的味道,台湾民谣之父胡德夫站立于无垠的海岸前,他满头银发,目光深邃,在《春天读诗•4》的镜头前充满深情地吟诵鲍勃•迪伦的《Blowing in the wind》(答案在风中飘扬)。

时光仿佛倒转回三十年前,哥伦比亚的咖啡厅里灯光昏暗,唱盘上同样放着鲍勃•迪伦,胡德夫在台上驻唱,一群因为音乐和梦想而相聚的年轻人有着轰轰烈烈仗剑走天涯、改变社会创造世界的豪情,乐声流转,酣畅淋漓。时光带走了逝去的青葱岁月,白云苍狗,往昔一去不回,而他的歌声却愈加有了沉淀的辽远广袤。他和鲍勃•迪伦都是民谣歌手,都从青春唱到沧桑,二十岁时唱民谣,这是青春,而六十岁时还唱民谣,有如赤子般纯粹。

“长得像流浪汉,唱得像吟游诗人”,龙应台曾如是评价胡德夫。从高中开始便听鲍勃•迪伦的胡德夫深受其影响,像一个诗人一样关注世间冷暖、光阴急骤。天上飞翔的鹰,田野无尽的风,眼前的山川与河流……他的声音令人想起温暖的事物:童年、母亲、家、归宿……山本耀司称迪伦是神,他说听迪伦的歌,总有一种故乡的感觉。这个一直在流浪缺乏故乡的歌手,却唱出了无数人的故乡。胡德夫亦是如此,他们在像一个流浪汉一样看见了这个城市里无数的人之后,唱出了活在这世间的人和事。

1963年马丁•路德·金发表了《我有一个梦想》的演讲,22岁的迪伦就站在他旁边,在演讲结束后用自己的木吉他和口琴唱出了民谣版。同年,被认为具有反战思想的《Blowing in the Wind》问世影响了无数人。根据1961年发生的“柏林墙事件”和1962年“古巴导弹危机”,《暴雨将至》等作品使他迅速成为公共领域民权运动的代言人,民众把他推向民权运动领袖的神坛,而迪伦却置身政治之外,转身而去:我不是任何一代人的宴会司仪,我花了很多时间才让自己变得年轻,你们不要来绑架我。

曾经因为《美丽岛》而被禁的胡德夫也有着相似的命运,几年前来大陆演出,他一意孤行地继续演唱这首歌,他说:“它就是那样纯净的一个东西,我不在乎被贴什么标签。”他用音乐表达信仰。在台北红楼重唱《美丽岛》时,台下坐着不同党派、不同肤色,都被他的音乐打动,产生共鸣——直抵人心的音乐无关政治。 “一座山要伫立多少年,才能被冲刷入海,一些人要存在多少年,才能获得自由”,隔着时间的旷野,胡德夫的声音带我们回到故乡,你我需穿透每场虚幻的梦,最后走进自己的门自己的田,这是最遥远的旅途,却是最接近真实的路程。

太平洋的风吹来,答案它在这风中飘扬,鲍勃•迪伦和胡德夫的音乐,都令我们在这个春天,更加勇敢地追寻答案。

《春天读诗·4》简介 凤凰文化延续承接前三季《春天读诗》的美好与感动,历时79天、穿越5600余公里、横跨5地、大陆与台湾两地摄制团队联手,倾力打造《春天读诗•4》,在万物生长的灿烂之中,踏上一段温暖和百感交集的旅程。这一季我们暂别诗人,以“跨界”为形式、“致敬”为主题,邀请不同身份的嘉宾,分别向世界经典诗人致敬—— 民谣歌手钟立风致敬中国诗人张枣、演员袁泉致敬俄罗斯诗人茨维塔耶娃、学者李银河致敬中国作家王小波、作家白先勇致敬中国文学家汤显祖、演员任素汐致敬俄国诗人普希金、艺术家向京致敬波兰诗人辛波丝卡、作家许知远致敬波兰诗人米沃什、民歌艺术家胡德夫致敬美国民谣艺术家鲍勃•迪伦。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 未得原作者编者授权严禁转载www.mt77.com任何内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||

|

copyright © 2003-2005 xilu.com all rights reserved. |

||||||

|

|

||||||